フランクの音楽スタイル

フランクの好んだ作曲家達

まず、これを見て行くのがフランクの音楽の方向性を知る手がかりとなる。彼が無条件に賞賛した作曲家は、まずバッハ、ベートーヴェン、シューベルト、ブ

ラームス、リストだった。この事からみても、彼はドイツ=オーストリー系のフォルム重視の音楽に惹かれていたことがわかる。最後の弦楽四重奏曲を執筆し

た際も、ベートーヴェン、ブラームス、シューベルトの四重奏曲のスコアがいつも彼のピアノの上に置いてあったという。

ワーグナーについては、「トリスタン」のスコアをよく研究しており高く評価していたが、その表現の対象は異なった。晩年のある時、道ばたで生徒と「トリ

スタン」について意見を交わした後、別れ際にフランクはこう言い残した。「一つ頼みがある。「トリスタン」の後、「至福」の楽譜を見てみなさい。ワーグ

ナーがやったことは人間の愛を描くことだった。しかし、私がやってきたことは神性を描くことだった」(Demuth,

p52)。とはいえ、後述するようにフランクの晩年の飛躍はワーグナーの影響なしに考えることはできない。

フ

ランクが好んだフランス系作曲家はベルリオーズ、マスネ、サン・サーンスの音楽である。特に後者の「サムソンとデリラ」について、フランクは「もっとも

ドラマティックな傑作」と位置づけていた。サン・サーンスは、ベルリオーズが先鞭をつけたように当時のフランス音楽にフォルムを導入しようとしていた点

で、フランクと似た所があった。フランクの作品の中にも「呪われた狩人」のように、サン・サーンスといっても通用するような作品がある。だがサン・

サーンスのエゴイズムはフランクの価値を認めることがなかった。それどころか前述のように、サン・サーンスはフランクを公衆の面前で侮辱までしてしまうのである。そういった行為が後年フランス楽壇の

中心人物となっていったダンディらの怒りを買い、サン・サーンスが楽壇で地位をうしなっていった一因となった。また、最近まで無名だったシャルル・ヴァ

ランタン・アルカンも彼のお気に入りだったという。(Demuth, p52)

彼が評価しなかったのはシャルル・グノーの音楽だった。自身の「贖罪」をグノーの同名作品よりも上位に置いていた。

フランクはフランス音楽の作曲家か

名

前から来る印象とパリという活動拠点のため、フランクを正統派フランス音楽の作曲家と見る向きがある。「ヴァイオリン・ソナタ」も、その美しい旋律のた

めにフォーレの初期作品やマスネのように甘く演奏されやすい。ダンディによれば、フランクは自分をフランスの作曲家と見なしていたようだし、1873年

にパリ音楽院のポストを得るためにフランス市民権も取得した。教育を通じ、その後のフランス音楽の流れに大きな影響を与えている。しかしそれでも、彼を典型的なフランス音楽の作曲家と捉

えるのは不正確な見方と言っていい。その音楽には、むしろドイツ=オーストリー系の精密な構造を持った「野暮ったい」ものが勝っていた。彼は当時の

フランスにおいては、あらゆる意味で異端の存在だったことを忘れてはならない。

フランクが典型的なフランス系作曲家ではない、ということについては、彼の音楽をいくつか聴いてみればすぐわかることである。だが、事実関係の証明はそう

簡単ではない。これについてはLeon Vallasが詳細な議論をしている (Vallas

p11-12)。もともと、フランクをフランスの作曲家と見なそうという修正主義的な試みを行ったのはダンディら弟子であった。フランス人としての心情

である。このことは法律的には間違いではない。確かにフランクは、生涯の半分以上をパリで過ごし、活動しただけなく、晩年にさしかかった1873年にフランスの

市民権を取得してフランス人になっているからである。しかし、フランクは当時オランダ領であったベルギーのリエージェで生まれ育っており、幼少時はフラン

スとはほとんど関係がない。強いていえば、当時リエージェで使われていた言葉はワロン語で、これはラテン語から派生し、フランス語の方言の一種といわれて

いるものである。しかしそれ以外の情報はすべて、フランクがドイツ・オーストリー系統の流れを引き継いでいることを示している。

フランクの先祖の足跡をたどればそれが明快になる(Vallas

p12)。フランクの祖先は16世紀の中頃、現在のオランダとドイツとの国境に近いGemmenich村のVoelkerichという地域に住みつい

た。まだベルギーがオーストリーの支配化にあった頃である。GemmenichやVoelkerichという名前は、明らかにドイツ語/オランダ語系

で、文化的にもそれらの影響圏にあった。フランクの祖父であったバルトロメイはドイツのケルンの近くにあるラインランドという地域で生涯を過ごした。フ

ランクの父親であるニコラス・ヨーゼフもVoelkerichで生まれており、国境を経て接しているドイツの街、アーヘンで学んでいる。彼はアーヘンの大学

でマリー・カタリーナ・バーベというドイツ人女性と出会うが、これがフランクの母親である。1822年、セザール・フランクが生まれた頃はまだベルギーはオラン

ダの支配化にあった。ドイツ貴族のレオポルトにより1830年に革命がおこり、ベルギー王国が誕生した。

セ

ザール少年はドイツ語で母親と話しており、祈りの言葉も生涯を通じてドイツ語の「Vater unser」であったという(Vallas

p12)。つまり、ドイツ系の父親と純粋なドイツ人である母親が、オランダ領ベルギーのリエージュという街でたまたまもうけた子供がセザール・フランク

なのである。このアウトサイダー的な出自が生前のフランクを控えめな人間にしただけでなく、メインストリームからも徹底的に無視され続けた一つの原因で

あったことは想像にかたくない。事実、若き日のフランクはフランス市民権を持っていなかったため、新人の登竜門だったローマ大賞に応募できなかったという

ことがあった。

これは完全に想像だが、フランクに対するサン・サーンスやグノーの冷たい扱いは、フランス純血主義から来る一種の民族差別の要素があったのではないだろ

うか。同僚の間では、フランクを指して「例のドイツ野郎が」と影で呼ばれたこともあったかもしれないし、彼のドイツ語なまりのフランス語が嘲笑の的と

なっていたかもしれない。そう想像すると、フランクが老年を迎えようとした時に帰化したり、自身をフランスの作曲家と見なそうとしていたというフランクの

思い(ダンディ)は、単なる愛国心とは別の深い意味を持ってくる。

とは言え、彼をドイツ・オーストリー音楽の亜流とのみ考えるのも誤りである。フランクの音楽には予想外にいろいろな要素がある。しかもそれらが巧緻に

組み合わされて出来上がっている。その徹底ぶりは、彼の同時代人が「数学者の音楽」と評したほどだ。聴き手の安易な姿勢を許さない類の音楽だ。

循環形式

フ

ランクというと枕詞のように出てくるのが、「循環形式」という言葉である。しかし、これは正しいことは正しいのだが、時に短絡的な記述に思えることがあ

る。フランクにとっては形式が先にあったのではなく、あくまで、内面の表現、情感が先にあった。彼はロマン派の1人なのである。

循環形式とは、各楽章の動機を関連させ、時に同じ動機を後半の楽章で回帰させる手法である。確かに、フランクの音楽の特徴の一つではあるけれども、循環形

式がフランクの全てではないし、フランクの専売特許でもない。実際、ベルリオーズ、ベートーヴェン、ワーグナーを持ち出すまでもなく、動機を何度も回帰さ

せるという例は以前からあった。ただ、フランクほどこの手法を前面に出してきた作曲家は稀である。

弦

楽四重奏のように、フランクは後年、誰にもわかるような循環形式を意識してつかっていたものの、動機を使い回すという手法が当初から彼の中の音楽言語の

中に濃厚にあったことは疑いない。10代に書かれた習作の中にすでに同様の手法をつかった作品がある(Demuth)。即興演奏家であったフランクに

とっては、主題を変奏しながら使い回すことはごく自然な行為であり、長大な即興演奏の後に、冒頭の主題を再び後半のクライマックスで鳴らすことも変奏主

体の即興演奏では必然だった。少数の主題が修飾を受け、変奏され、時にはベース音として全曲に顔を出す。特に見事なのがヴァイオリン・ソナタである。そ

こでは、あまりに曲の展開が自然なため、聴衆はそういったカラクリを意識することがないまま全曲の揺るぎない統一性を潜在意識で感じさせられることとな

る。

彼はこの手法を押し進め、発展させることによって、フォルムの面で崩壊に向かっていたロマン派音楽に一つの骨格を与えることとなった。そして意識するしないに関わらず、ドイツ・オーストリーの古典音楽と近代フランス音楽をつなげるという歴史的役割を果たした。

フランクの旋律の三要素

フ ランクの最大の特徴は実は形式以上に旋法にある。Andriessenは、フランクの旋律は三つの構成要素からなると指摘している。開始、転調、それか ら終結である。彼はその一例として、ニ短調交響曲の冒頭を例に挙げている。一小節目が開始、二小節目が転調という修飾、三小節目以降が終結部 になる。

つ まり5小節の中で起承転結がついているわけだが、もう少し正確に言うと、起起'転(結)のような形になる。つまり開始という「起」があって、それに非 常に良く似た「起'」が繰り返され、そして「転または結」部が来る。「転」が来る場合、次の「起」を誘導したり、あるいは「起」そのものになることがあ る。上の場合は、起+起'+結だが、場合によっては起承+起'承'+結だったり、結がなかなかこない場合がある。開始部の短いモチーフが移調等の修 飾を受けて繰り返される、という旋律パターンは、中期以降のフランクのほとんど全ての作品に見られる。下は「プレリュード、コラールとフーガ」だが、 二小節目から、「起+起'+転(結)」のパターンに入る。

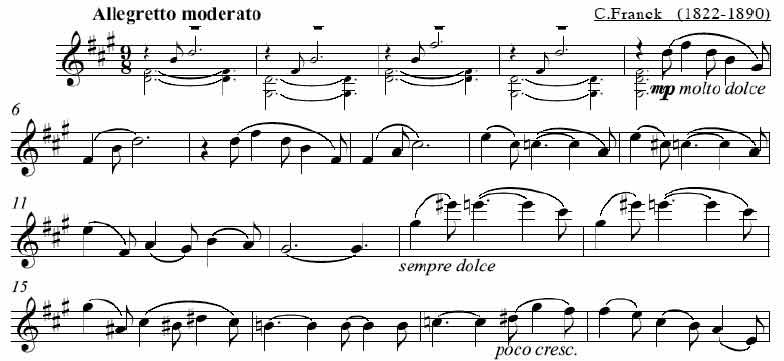

も

う一つだけ例をあげれば十分だろう。下はヴァイオリン・ソナタの第一楽章冒頭である。5-6小節目が「起」で、7-8小節目が「起'」である。そして9小

節目が「承」、10小節目が同じ「承」で、11-12小節目が「転」だ。つまり「起起'承承転」型である。13小節目が新しい、しかし明らかに前の

「承」に呼応している「起」、14小節目がそれを受ける「起'」で、そして15-16小節目が「転」である。ここは「起起'転」型だ。今度は17小

節目から、また起+起'+結がやってくるのだが、以下を繰り返す必要はあるまい。

なにもこの手法がフランクのオリジナルというつもりはない。ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」前奏曲や、ベートーヴェンやバッハの諸作品を持ち出すまでもないだろう。しかしフランクほど、一貫してこのパターンを偏愛した作曲家はいない。

「起起'」「起承+起'承'」と言うような繰り返しがもたらす効果は明らかである。最初のモチーフが形を変えて繰り返されることで、新たな和声が容易に導入されるのである。

こうやって出来た一つ一つの旋律セットがコードを変え、音型を微妙に変化させながら展開していく。そして「循環形式」の中で、楽章のあらゆるところで使

われる。これを霊感の不足、マンネリズムと見る見方も可能だろうが(実際、彼の在世中にはそう受け取られていた)、むしろHortonが指摘するよう

に、即興演奏家特有の発想というべきだろう。コルトレーンの「ジャイアント・ステップス」に見られるような、ジャズのインプロヴィゼーションそっくりでは

ないか。一聴してあまりフランク的でない作品、交響詩「呪われた狩人」でさえ、この手法がつかわれている。この作品はフランクの職人的手腕の確かさを

示す作品の一つで、一聴するとリストやベルリオーズの正当派の標題音楽に聴こえる。しかし主題を良く聴いてみると、同じモチーフが微妙な変化を加えら

れつつ、執拗なまでに複数回繰り返されているのがわかる。

半音階進行、頻繁な移調

こ

の二つは、明らかに「トリスタン」以降のワーグナーの影響がある。ただ、フランクとワーグナーの二人の立脚点は若干異なっている。Andriessen

は「トリスタン」期のワーグナーの和声の場合、基本的に和音と和音をつなぐ経過句から旋律が生じる、としている(「トリスタン」前奏曲が典型)。フラン

クの場合その要素もないこともないが、むしろ旋法がまず先にあって、その動きから和声の変化が導入されている、というべきである。

Andriessenの言葉を借りれば、長く引き延ばされた旋法から生まれるメロディのダイナミズム自体が和声を決定する、ということになる。その点で

はフランクは古典的な作曲家とあまり変わらないのだが、フランクの場合は旋律にのって誘導されてくる和声進行がユニークなのである。ここにあげた

ヴァイオリン・ソナタの第三楽章の楽譜を見れば、その意味が明らかになる。和声進行、転調がこれほど美しく、自由に、そして厳密に行われた例が他にあるだ

ろうか。

こ

の二つは、明らかに「トリスタン」以降のワーグナーの影響がある。ただ、フランクとワーグナーの二人の立脚点は若干異なっている。Andriessen

は「トリスタン」期のワーグナーの和声の場合、基本的に和音と和音をつなぐ経過句から旋律が生じる、としている(「トリスタン」前奏曲が典型)。フラン

クの場合その要素もないこともないが、むしろ旋法がまず先にあって、その動きから和声の変化が導入されている、というべきである。

Andriessenの言葉を借りれば、長く引き延ばされた旋法から生まれるメロディのダイナミズム自体が和声を決定する、ということになる。その点で

はフランクは古典的な作曲家とあまり変わらないのだが、フランクの場合は旋律にのって誘導されてくる和声進行がユニークなのである。ここにあげた

ヴァイオリン・ソナタの第三楽章の楽譜を見れば、その意味が明らかになる。和声進行、転調がこれほど美しく、自由に、そして厳密に行われた例が他にあるだ

ろうか。

オルガニスト的な旋律

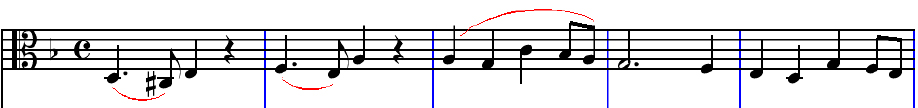

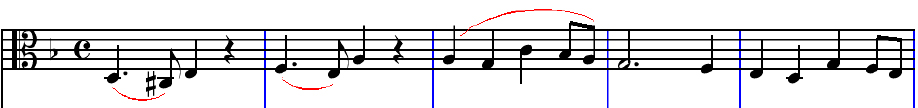

彼

がオルガニストであった事は、彼の旋律のあり方にも影響を与えている。ここにあげた弦楽四重奏曲の第三楽章がその一例だ。この旋律は合奏で聴くと非常に

美しく、フランクの残した旋律の中でも、最もヒューマンな情感に溢れた傑作だ。しかし冷静に眺めると実に奇妙な旋律で、第一ヴァイオリンセクションな

ど、どこに旋律の力点を置けばよいのかわからない。旋律の結部が曖昧で、休止符が全く登場しない一種の無限旋律であることがその一因である。第一ヴァイ

オリンに至っては、数十小節に渡って旋律が切れ目無しに引き延ばされている。旋律のめりはりは、フレージングと和声の微妙な変化だけでなされているわけ

だが、これは、オルガニストが音量とレジスターの変化だけで抑揚をつけて行く手法と一致する(Horton)。

彼

がオルガニストであった事は、彼の旋律のあり方にも影響を与えている。ここにあげた弦楽四重奏曲の第三楽章がその一例だ。この旋律は合奏で聴くと非常に

美しく、フランクの残した旋律の中でも、最もヒューマンな情感に溢れた傑作だ。しかし冷静に眺めると実に奇妙な旋律で、第一ヴァイオリンセクションな

ど、どこに旋律の力点を置けばよいのかわからない。旋律の結部が曖昧で、休止符が全く登場しない一種の無限旋律であることがその一因である。第一ヴァイ

オリンに至っては、数十小節に渡って旋律が切れ目無しに引き延ばされている。旋律のめりはりは、フレージングと和声の微妙な変化だけでなされているわけ

だが、これは、オルガニストが音量とレジスターの変化だけで抑揚をつけて行く手法と一致する(Horton)。

オルガニストの作品

ならではの特徴として、常にベース音が強固に存在することがあげられる。ピアノ曲では彼の手の巨大さ(Demuth,

p23)がそれに拍車をかけた。これが、我々にとって彼の作品の演奏を難しくする一因となっている。例えば上にあげた「プレリュード、フーガ、コラー

ル」の楽譜の第三小節目の中頃のフレーズなどがその典型だ。左手はまずF#を叩いて、次の瞬間に12度下のA#を小指でたたき、そして11度上のEを

叩いて、次の瞬間には11度離れた下のBと上のEを同時におさえなければならないのである。しかも、左手上の旋律のフレーズのスラーをどう処理するかが難

問である。コードが変化するので、安易なペダリングでつなげるわけにもいかないのだ。

彼の

作品に比べれば、ショパン、ドビュッシー、リストの難曲と呼ばれる曲でもそれほど弾きにくいわけではないのである。自分が弾くことが

前提で、かつピアノを使って作曲されていたからである。しかしフランクの場合、彼が卓越した演奏家であったのにも関わらず運指が合理的でないのである。彼

はよほど優れたヴィルトオーゾであったのだろう。あるいは作曲に演奏上の妥協を割り込ませない精神の持ち主であった、ということかもしれない。いずれに

しても弾く方は大変だ。「ヴァイオリンソナタ」第四楽章冒頭のように、平易に聴こえる旋律でさえ弾いてみると一筋縄ではいかないのだから。

To: フランクの作曲過程