|

||

| サント・クロチルド教会でオルガンを弾くフランクを描いた有名な絵(J. Rongier)。オルガニストとしては著名だったが、その作品は生前、嘲笑されるか無視されるかのどちらかだった。 |

1822

年の12月1O日、ルードヴィヒ・ヴァン・ベートヴェンは最後の大作「ミサ・ソレムニス」を完成した。その同じ日、ベルギーのリージェという街で後に

フランス音楽を変革することになる1人の男子が生まれた。セザール・オーギュスト・フランク(1822-1890)である。彼は幼少時から音楽的才能を発

揮、パリ音楽院において様々な賞を総なめにするような神童ぶりを見せた。オルガンの試験の際には、即興とソナタ形式を組み合わせた演奏を延々と行い、それがあ

まりに型破りで長大であったために教授の間に激論を呼び、結局二等賞に終わったこともあったという。父親のバックアップによってヴィルトオーゾ・ピアニ

ストとしてデビューし、同時に音楽教師をしつつ生計をたてた。しかし以降のフランクの生涯は地味である。せいぜい、サント・クロチルド教会のオルガニスト

として著名だったことと、パリ音楽院の学生達から熱烈な支持をうけていたこと以外、彼が脚光を浴びることはほとんどなかった。それどころか彼の作品は嘲

笑の的にさえなっていた。死後、彼の名声は急速に高まり、ベルギー生まれでありながら「フランス近代音楽の父」とみなされるようになる。

第一期

フランクの高弟で、伝記作家でもある

ヴァンサン・ダンディは、フランクの作曲時期を三つにわけている。第一期は1858年までで、フランクが独自の語法を確立する以前の時期である。この時期

は、音楽院卒業後、リサイタルを開きつつコンサートショーピースを書いていた時期で、オリジナリティのある作品は出ていない。ただ彼の才能はあきらか

で、「ピアノ協奏曲第二番」など、メンデルスゾーンやシューマンが書いたと言っても通るほどしっかりと書かれていた。また、彼が書いたピアノ・トリオ

はリストを驚かせるほどの質を持っていた。曲は明らかにシューベルトの亜流だが、すでに「循環形式」の萌芽がある。これ以降、リストはフランクの

数少ない擁護者の1人となった。

第二期

|

|

||||||||||||

|

Preude, fugue, et variations, for organ in B minor, Op. 18, M. 30 (piano version), Preude, choral, et fugue, for piano, M. 21 |

マ イケル・マレイによるオルガン全集(テラーク)。フランクの作品は和声が複雑なため、残響の多い録音では細部が聴こえないことがあるのだが、この盤だけは、録音がオ ルガンに近く、細部まで綺麗にとれている。また、マリー・クレール・アラン(エラート)のように、リズムが崩壊し、曲の構造がまったく見えてこない演奏も少なく ないのだが、マレイは、やや冷たいと思えるほどの表情で、フランクの音楽の構築性を明らかにしてくれる。カヴァイエ・コルを使用。 | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

| Violin Sonata David Oistrakh (Vn) Sviatoslav Richter (Pf) 類い稀な旋律美のためか、この作品をサロン音楽のように考えている人間も多く、オイストラフほどのヴァイオリニストでさえ、この共演を行うまでそう捉えて いた。一方、リヒテルは、この曲を奇跡の作と見なしていた。この盤は、そのリヒテルがオイストラフと真正面からぶつかり、火花を散らしたライヴで、曲のス ケール、ダイナミズムがくまなく描き出された名演。第二楽章では二人の呼吸が合っていないが、第三楽章の精神性、第四楽章の推進力、輝かしさは出色。 |

Cello Sonata Jacqueline Du Pre (Vc) Daniel Barenboim (Pf) ヴァイオリン・ソナタのチェロ編曲版。ある朝、MSの初期症状で麻痺していた指がかつての感覚を取り戻したことに気づいたデュ・プレは、急遽スタジオでこ のフランクとショパンのソナタを録音した。結局、これが天才デュ・プレ最後のスタジオ録音となる。病気のせいか音の輝きが失せる瞬間はあるものの、プレッ ソン・チェロから繰り出される深く渋い音は、東洋的な「わび・さび」さえ感じさせる瞬間がある。 |

||||||||||||

|

|

||||||||||||

| OtakaとBBCウェールズ国立管による「呪われた狩人」「プシシェ」の録音(Chandos)。この傑作の細部にまで光をあてた、平明かつ流麗な演奏。プシシェ全曲を収めた録音は少ないので貴重。 | 前奏曲、コラールとフーガ:イヴァン・モラヴェッツ コルトーやルービンシュタインを始めとする数多くの巨匠ピアニストが録音を残しているが、それらを一通り聴き比べた限りでは、チェコの名ピアニスト、モラ ヴェッツの1962年盤が最も霊感に溢れている。深い精神性をたたえた響きの美しさは比類が無い。これに匹敵する完成度を誇るのがホルヘ・ボレのBulter Universityにおける1975年ライブ録音で、曲の要求 する力強さ、美しさ、ダイナミズムをくまなく描ききっており、静謐なモラヴェッツと好対照の演奏となっている。この二つに次ぐ演奏としては、緊張感に富ん だリヒテルの1955年モスクワでのライブ録音がある。 |

||||||||||||

|

|||||||||||||

| Complete works For Harmonium: Joris Verdin (Harmonium), Immerseel(Pf) (Ricercar) フランクの遺作となった「L'Organiste」全曲と、それ以前のハーモニウム作品が含まれている。定評あるオルガン奏者Verdinによる意義深い録音。素朴、平明で古雅な佇まいが印象的。 |

|||||||||||||

1858年からの第二期は質の面では晩年の傑作群には若干劣るもの

の、フランクが中期ドイツ・ロマン派の影響を受けながら宗教的で堅牢な作品を書いていた時期にあたる。この時期、カヴァイエ・コル社のオルガンに出会っ

たフランクは、その「オーケストラのような」音色に狂喜する。そしてサント・クロチルド教会のオルガニストのポストが空くと、フランクは応募、競合に打ち

勝って採用されて生涯その職にとどまった。巨大なオルガンを持つサント・クロチルド教会は、間もなく新しいオルガニストの演奏で著名な教会となった。毎週

日曜日になると、彼の壮麗な即興演奏を聴くために人々が集まってきたという。

この地から、いくつかのオルガン作品が生まれ、それらの多くはバッハ作品と並ぶオルガンの中核レパートリーであり続けている。特に「オルガンのための

6つの小品」のいくつかの作品は完成度が高い。特に第三曲「前奏曲とフーガ、変奏曲」(Preude, fugue, et variations,

for organ in B minor, Op. 18, M.

30)(1860-62)は、後年の傑作群と並べてもひけをとらない名曲だ。慎ましさと憂愁美に満ちた冒頭のメロディはやや感傷的ではあるものの、彼の

書いたもっとも美しいものの一つかもしれない。この作品は、1872年にハーモニウムとピアノのために編曲され、こちらの方がオルガンよりもさらに曲

の美しさが際立っている。「Priere」も精神的な響きを持つ秀作で、バッハのコラールの名作を思い起こさせる。ある時サン・クロチルド教会で「オル

ガンのための6つの小品」を聴いたフランツ・リストは、演奏を終えたフランクに向かい、「これは、ヨハン・セヴァスチャン・バッハのオルガン作品の横に置

かれるべき作品だ」と絶賛してフランクを喜ばせたという(Demuth

p28)。この頃に書かれた「アヴェ・マリア」も広く知られているとは言いがたい作品だが、天上的に美しく、悲しい旋律を持つ秀作である。

この他、「パニス・アンジェリクス(天使のパン)」(Panis Angelics)

(1872)、後に詳しく述べる交響詩「贖罪」(Redemption)(1871-3)がある。また、オラトリオ「至福」(1869-79)を手がけ始

めたのも第二期である。この時期のフランクは、売れないが手堅い腕を持つ宗教画家、のイメージがぴったりくる。

第三期

1870

年頃からフランクはパリ音楽院のオルガンクラスで教鞭をとるようになった。経済的な安定は彼が作曲に集中することをより容易にさせた。この時期、ワーグ

ナーの「トリスタンとイゾルデ」に出会ったフランクは、転調、半音階的進行、無限旋律を前面に出す作品を書くようになる。ピアノ五重奏曲(1879)

(Piano Quintet in F minor, M.

7)あたりから、もともとあった巧緻な筆致に新たな語法と洗練が加わり、フランクの音楽は突然大きく飛躍しはじめる。

不朽の名作「ヴァイオリン・ソナタ」

そ

の頂点にあるのは、疑いもなくイ長調のヴァイオリン・ソナタ(1886)であろう。その完成度の高さは、もはや神品としか形容する他ないもので、フラン

クの最高傑作というだけでなく、ベートーヴェンやバッハ作品を含めた古今東西の室内楽曲の最高峰に位置すると言っても決して過言でない。ここでは循環

手法を巧妙に織り込んだ緻密な筆致で全曲が統一されているだけでなく、どの楽章のどの瞬間をとっても超絶的な美しさと力に満ちている。忘れがたい旋律で

はじまる第四楽章が有名だが、全曲の頂点は比類のない深みと精神性をたたえた第三楽章「レチタティーヴォ・ファンタジア」かもしれない。さすがに、こ

の作品は名手イザイエの貢献もあって、フランクの生前に好評を博した数少ない一曲となった。

交響詩「プシシェ」

その他にも、交響詩「呪われた狩人」(1882)、詩編第150番(1884, 1888),

交響曲ニ短調(1889)、弦楽四重奏曲(1889)、前奏曲、コラールとフーガ(Preude, choral, et fugue, for

piano, M.

21)(1884)、オルガンのための3つのコラール(1890)など、この時期のフランクは堅牢で宗教的な佇まいそのままに、時に官能的な色彩さえ漂

わせる作品をのこしている。そして老フランクのイマジネーションは交響詩「プシシェ」(Psyche)(プシュケ、プシェ)(1888)で一つの究極点に達し

た感がある。そこには、愛の神エロスと美女プシシェの間の交感がこの上なく豊麗かつ官能的に描かれている。ここには1880年以前の無骨な作曲家の姿

はない。卓越した構成力、目もくらむような色彩感、美しく流麗な旋律が高いレベルで融合している。フランクの音楽を「敬虔なキリスト者による神への愛」と定義しつづけるダンディにとっ

ては、やや説明に困らされるようなエロティシズムの開陳だったが、何はともあれ大変な傑作であることは間違いない。

遺作「オルガニスト」

フランクの晩年の曲はカタルシスを感じさせるというよりは、錯綜した音符の森に聴き手を誘い込むようなおもむきがある。例えば1879年のピアノ五

重奏曲は晩年の豊穣期の最初を飾る名作だが、その一方で息が詰まるような空気と暗い情念が全曲を覆っている。曲中のドラマを引き出すことのできる名手によらない

限り、モノトーンの景色が延々と続くような印象を与えかねない。

だがフランクのハーモニウム作品なら、誰でもそのまま素直に入っていけるだろう。ハーモニウムとは室内用のオルガンで、スケールの巨大さは無い反

面、メリーゴーランドのように懐かしく素朴で暖かい響きがする。フランクは晩年、この楽器のために「L'Organiste」(1889-90)とい

う小品集を作った。この作品集は、教会の儀式に歌われるマグニフィカートのために作曲されたもので、ほとんどの曲が1-2分未満と短いものだ。フランクはこれを死の直前

に59曲まで完成した。この曲集を聴くと、慎ましく、敬虔で、素朴なフランクの姿を眼前にする思いがする。自身が得意とした即興演奏を記録する意図があっ

たのか、あるいは儀式目的に書かれたためか、構造も比較的単純で筆致も平明で同時期のオルガン作品のような仰々しさはない。それどころか、時としてフォルクロアやシャンソンを聴くよう

なくつろいだおもむきがある。こういった音楽を聴くと、フランクの音楽にはフランス/ベルギー/ドイツのフォルクロアの要素と、バッハの対位法、ベー

トーヴェンやリストのフォルム、ワーグナーの半音階的和声、教会旋法といったものが複雑にまざりあって、他に例を見ないような独自の境地へと発展していっ

たのではないかと思われるのである。

晩年のフランク

フランクは謙虚で、無欲で、善良、つまりトルストイの描くところの聖者のような人物だった。フランクの無私の人間性については、ドビュッシーを含め数

多くの人の証言がある。彼を間近で観察し続けたヴァンサン・ダンディによる「フランク伝」によれば、「彼の作曲の動機は、栄光でもなく、金でもなく、安

易な成功でもなかった。彼の目的は、芸術を手がかりに自らの思考と感情を表現しようとすることだった。そして、何よりも真の意味で彼は謙虚な人だっ

た」、という。それは紛れも無い事実だったろう。なにしろ自身のニ短調交響曲を献呈した相手は、王侯貴族でも神様でもなく、田舎で病気療養をしていた自

分の生徒だった、というのだから。

|

||

|

||

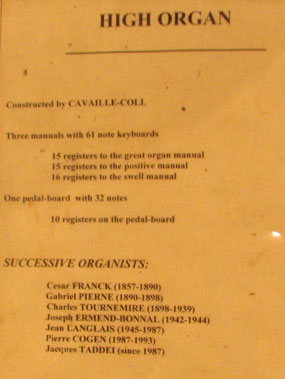

| パリ、サント・クロチルド教会のカヴァイエ・コル・オルガン(上)。教会には今もフランクの名がオルガニストとして記録されている(下)(2010年秋撮影)。 | ||

フランクは教育においても忍耐強く、だが粘り強く教え諭した。才能のない学生がつたない作品を見せると、フランクは自分が気に入るまで何度も弾いて、「私 は好きだよ。音楽院ではこういう作品はいけないと言うだろうが............私は好きだね」と褒めたという(Demuth p35)。美しい和声を見つけるとそれだけで一日中幸せになり、良い作曲ができた時はそれを生徒や友人達に嬉しそうに話した。そして、何よりの楽しみ は、夜ベに可愛がっていた生徒達をピアノの周りにあつめて、自らが作曲した作品を歌いながら演奏することだった。そして毎週日曜日になると、サン・ク ロチルド教会の専属オルガニストに戻り、全てを忘れ去って即興演奏に没頭した。聖餐の儀式の終わりを告げる鐘がなると、「しかし、私はまだ何も言っていな いのに」「なんてことだ」とつぶやきつつ、渋々演奏を止めたという(弟子のピエルネは、放っておくとフランクは延々と演奏を続けてしまうため、鐘を導入す るだけでなくオルガンにもアラームを取り付けたと証言している)(Demuth p122)。

こんなひたむきで善良な教師は、才能の有る無しに関わらずどこの学校でも生徒から慕われるものだ。しかも、当時、複雑な交響曲のオーケストレーション

を教えることのできる人間は、音楽院ではフランクだけだった。噂を聴いた学生達は、いつしか、この純朴で、少し頑固だが作曲法について抜きん出た知識と

手腕を持つオルガニストのクラスに殺到するようになった。彼の教えを受けた生徒の顔ぶれは、十数年後、フランス音楽のルネッサンスを支えた顔ぶれと重な

る。ダンディ、ルクー、デュパルク、ショーソン、デュカス、ピエルネ、シャブリエ、ドビュッシー............。音楽院の同僚達が、ど

うみても愚鈍で無能としか思えない"ハーモニウム教師"に集まる人気を苦々しく思っていたとしても不思議ではない。パリ音楽院の同僚だったLeo

Delibs(ドリーブ)の話が一例である。彼の生徒がフランクのオルガンのクラスに出席したい、と切望していた時、ドリーブは生徒の両親に向けてこう

いう手紙をしたためた。

「私 はムッシュー・フランクの事を非常に高く評価しているものですが、彼には危険な傾向があります。彼は、皆を自分の嗜好にあわせようとするのです。彼は、生 徒をローマ大賞に導くことが任務とする同僚達に反対するのです。あなたのご子息は音楽院の努力を無駄にするような教師をさけるべきです」(Demuth -p34)

音楽院の同僚達だけではなく、フランクは当時の主流派からも徹底的に馬鹿にされた。フランクと弟子達が10年に渡って作曲されたオラトリオ「至福」を初

演した際には、当時の文化省長官、パリ音楽院院長ら重要人物を数多く招いたにも関わらず、直前にすっぽかされ、招いたゲストのうちたった二人しかこなかったそうである。

そのうちの1人は「スペイン交響曲」のラロで、彼だけは作品に敬意を表した。また、有名な交響曲ニ短調の初演の際には、シャルル・グノーは「あれは、

無能がドグマ的長さと化した証左だね」、とあざ笑った。さらにとある批評家は、たかが「ハーモニウム教師」の書く交響曲などが演奏されることについて疑

問を呈した(Demuth)。こういった低評価の中の最たるものは、フランス政府が彼に「肉屋、パン屋、ローソク作り」に与えるような、紫リボンの勲章

をよこしたことだった。この時も、フランク自身はその扱いを当然のように受け止め、激昂する若い弟子達をなだめることさえしたという(彼は、やっと死の

数年前の1885年にレジオン・ド・ヌール騎士勲章を与えられた)。

サン・サーンスもフランクの作品を嫌っていた一人で、その態度をフランクに露骨に示したことさえある。ピアノ五重奏曲がサン・サーンスのピアノ伴奏で初

演された際、フランクは演奏に素直に喜び、サン・サーンスへ楽譜の原稿を贈るためにかけよった。するとサン・サーンスは露骨に顔をしかめ、自身に献呈され

た楽譜をピアノの上の放り投げると、さっさとその場を立ち去ったのである。面前の侮辱だけでない。その自筆原稿は何年も後に、ピアノ制作者のゴミの山から

発見されている(Demuth

p38)。こういう屈辱的な扱いを受け続けたにも関わらず、フランク本人がサン・サーンスに個人的な恨みを持つことはなかったし、サン・サーンスの「サム

ソンとデリラ」を非常な傑作と評価していた。フランクの死の4日前、「サムソンとデリラ」公演の大成功のニュースを持ってきた友人に対して、フランクは

「素晴らしい!とても素晴らしい!」と苦痛の中でも喜んでいたという。彼の無私の人柄が偲ばれる逸話である。

栄光の数週間、そして死

|

||

| サン・クロチルド教会の前の公園には、アルフレッド・ルノアール(画家のルノワールとは別人)によるフランクの彫像がひっそりと鎮座している(下)(2010年秋撮影)。 | ||

世間から冷たい扱いを受けていたフランクが真の意味での脚光を浴びる

ためには、1890年、68歳の年まで待たなければならない。この年の4月19日、精神的で崇高な響きを持つ大作「弦楽四重奏曲」の初演が国民協会で行

われた。驚くべきことに、この晦渋で長大な作品は聴衆を熱狂させたらしいのである。演奏後、聴衆は立ち上がり、作曲家を何度も呼び出したという。当初なぜ

自分が喝采されるのかわからなかったフランクは、しばらくしてから周囲の熱い視線に気づくと、どこか居心地がわるく、恥ずかしそうに歓声に応えた。自宅に

戻った老フランクは周囲に向かい、「ごらん。やっと、皆が私の音楽を理解してくれたようだよ」と微笑んだ。しかしそのわずか数週間後に悲劇がフランク

を襲った。交通事故で脇腹を負傷、肋膜炎を発症し、それが原因でその年の11月に急逝してしまったのである。死の直前、フランクは痛む体を押してサント・

クロチルド教会におもむき、巨大なカヴァイエ=コル・オルガンの前にたたずみ、名作「三つのコラール」の楽譜に最後の指示を加えた。完成した楽譜は、死の

床の枕元に置かれていた。

フランクの葬儀はごくつつましいもので、彼を慕う弟子達や彼の急逝を悲しむ一握りの音楽家らによってひっそりと行われた。パリ音楽院やフランス芸術省か

らは誰も招待に応えるものがおらず、あきらかに仮病を理由に欠席したものもいたという。たかが「一オルガン教師」のために時間を割くのはもったいないとば

かりに。サン・サーンスだけは説得された末に参列した。

興味深いことに、死の直後からフランクの名声は急激に高まり始めるのである。かつてあれほど罵られ、馬鹿にされた作品が各地で演奏され、賞賛を受け、そ

れが止むことはなかった。彼の死から14年後、ダンディら弟子達がフランクを偲ぶ会をサント・クロチルド教会で開いた時には、多くの熱狂的な一般観衆が参

列した。そして、あのサン・サーンスが完全な忘却の中で死を迎えた翌年、フランクの作品はフランス中で鳴り響いた。1922年、フランク生誕100周年で

ある。ベルギーで行われた記念コンサートにはエリザベート王妃が臨席し、自国が生んだ「フランス近代音楽の父」に敬意を表した。

ショーソン、ルクー、そしてドビュッシー

フ

ランクのスタイルが後世に与えた影響は多大だ。ダンディ、ルクー、デュパルク、ショーソン、デュカス、ギー・ロパルツ、ピエルネ、シャブリエら多くの若い弟子達(フランキ

スト)だけでなく、直接の弟子ではないリリー・ブーランジェにもフランクの影響が見られる。その中ではフランクの音楽のロマンと官能性を拡大したよう

なショーソンと、天才という言葉が似つかわしかったルクーが光っている。ショーソンでは「コンセール」の旋律美が印象的であるし、ルクーは「ヴァイオリ

ン・ソナタ」「ピアノ四重奏曲」の瑞々しさが忘れがたい。

彼らフランキスト達のスタイルは、師のフランクや晩年のフォーレと同様に、ドイツ音楽の厳密な形式と頻繁な転調を特徴とするもので、後に登場する印象派

とは対極に位置する。ドビュッシーは、一時期フランクの和声クラスに属したものの、「転調、転調」と繰り返すフランクについて行けず、「転調機械」とい

う言葉を残して逃げ出している。ドビュッシーはフランクを純粋なフランスの作曲家とは思っていなかったし、ワーグナーに影響されすぎているとも考えてい

た。彼の作品も初期のものを除いてフランクからの影響はあまり感じられない。しかし、ドビュッシーがフランクについては深い敬意を持ち続け、彼が嫌っ

たワーグナーに唯一対抗しうる「フランス音楽」の作曲家、と位置づけていたのは確かである。1918年7月1日付けの"Music

Times"に、彼による長文のフランク評が載っている。

「 "至福"にはただ音楽のみがある。ただ美しい音楽のみが」

「不運で、認識されず、子供の魂を持った人物」

「条理にかない、苦悩から解脱した天才」

「フランクは絶え間ない献身をもって芸術に奉仕した。人は彼の音楽を好きか嫌いになるかかのどちらかだ。この世のいかなる力も、彼が正しく、必要と思った長さを奪うことなどできない。」

フランクが1888年に書いた「プシシェ」には20世紀前半の音楽を牽引したモーリス・ラヴェルの姿が垣間見える。もしフランクに不慮の事故がなければ、その後の音楽史はどのように展開していったことだろうか。

(ページで使用した文献)

Cesar Franck, Norman Demuth, Dennith Dobson LTD, London

Cesar Franck, Leon Vallas (translated by Hubert Foss), George G. Harrap Co.LTD, London/Sidney/Toronto/Bombay

Cesar Franck, Vincent D'Indy (translated by Rosa Newmarch), Dover Publications LTD, NY.

Cesar Franck, , Hendrik Andriessen, Continental Book Company, Stockholm

Cesar Franck, John Horton, Oxford University Press, London

Debussy as Musical Critic, Claude Debussy, July 1, 1918, The musical Times.

Redemption, Poem Symphonie De Edvard Blau, Cesar Franck, G. Hartmann, Paris.